昨日の投稿の最後の方に書いた「区分支給限度額」について、わたしが調べてわかった事をメモして置きます。

「区分支給限度額」は介護度別に設定されている限度額で、限度を超えたサービスを受けたいなら、自費(10割負担)です。この限度を超えないようにケアマネージャーがプランを考えてくれるはず。

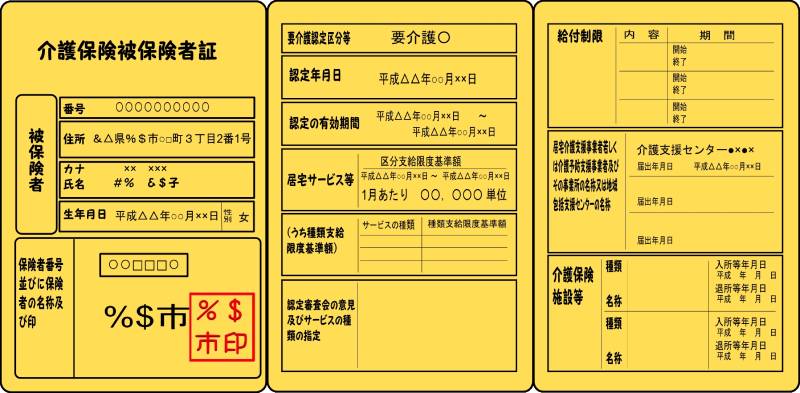

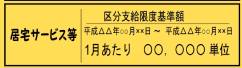

「区分支給限度額」は介護保険証に記載されています。知らなかったなあ。

真ん中のページの真ん中辺り。

「居宅サービス等」ってちゃんと書いてありますね。特別養護老人ホームなどの施設のサービスは対象外、という事です。

ちなみに1単位10円です。

紛らわしい名前だと思ったのが、「利用者負担限度額」同じ「限度額」だから。

でも同じじゃない。「支給する側」と「負担する側」の違いです。読んで字のごとく。

以前投稿した記事でも少し書きましたが、「利用者負担限度額」は世帯の収入によって決定する「限度額」です。

同じ介護度で、上限が同じで、同じ金額のサービスを受けていて、同じ1割負担でも、世帯の収入によって「利用者負担限度額」が違う人がいるって事だと思います。

母は父と世帯を分離しただけで、利用している介護サービスは変わらないし負担率も変わらないのに、負担限度額が引き下げられて、一度支払った介護サービス料は、限度を超えた分(高額介護サービス費)が戻ってくるようになりました。

まとめると、

この介護区分の人達は一律、この金額までのサービスは保険適用です。支払った利用料金は世帯の収入金額によって戻ってくる人もいます。

って感じでしょうか。

(自費の分はたぶん戻ってこないんじゃないでしょうか。)

もっと詳しく知りたい方は、わかりやすい【福岡県筑後市のサイト】で。

もしかして小規模多機能型居宅介護施設に通っている頃から、世帯を分離しておけば、母の高額介護サービス費が戻ってきていたのかもしれないですねえ。