介護サービス費は、介護保険証にそれぞれ記載されている割合分を支払っているのですが、こちらにも負担限度額というのが設定されています。介護サービス費に関しては上限額を超えると自治体から申請書が届き、払い戻しの口座を指定するだけで手続きは終わります。それ以降、限度額を超えると超えた金額が自動で払い戻されます。利用している施設の制限はないんじゃないかな?

負担上限額は世帯ごとで違います。

母が特別養護老人ホームに入ったばかりの頃は、父の扶養家族として同じ世帯だったので上限額が高く設定されていて、それを超える事はありませんでした。

そしてちょっと話は変わりますが、老人ホームに入居して1年間、母への郵便物をわたしの住所の転送するように手続きをしていました。(「1年の期限付き」と窓口の郵便局員に説明されましたが、本当は延長ができるんですよね。)

1年後、転送期限が終わると母への郵便物は「宛て所なし」として、出した人に戻される事になるので、母の住民票を老人ホームの住所に変更しました。自治体からの封書さえ届けば、他のダイレクトメールは「宛て所なし」になってもかまいません。

住民票の住所が違うので、父とは別世帯になります。すると専業主婦だった母の低い所得だけだと、上限額が一番低い15,000円となりました。

母の特別養護老人ホームの介護保険サービス費は、今は一律15,000円です。一旦は介護サービス費全額支払わなければいけないけど、確実にあとから払い戻されます。

よかった、よかった。

ややこしいのが、

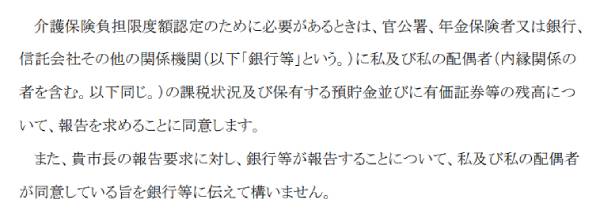

世帯が別でも、介護保険負担限度額認定の申請をする時は、夫婦合計の資産で判定されるので、母は認定される事はありません。

特別養護老人ホームって、保険適用じゃない自費分の住居費とか食費が、けっこうかさむんですけどね。(名前に「介護保険」ってあるから惑わされるけど、こちらは保険適用外の住居費と食費が対象の制度です。)